久々に哲学者の本を読みつつ紹介してみます。

今回はもともと医師であったという点で何となく親近感の沸きやすい(?)ミシェル・フーコーを取り上げてみたいと思います。

以前に書いたニーチェと同様に「既存の価値観に疑ってかかる」ちょっとひねた感じのお話になるので、そういうのがむしろ好きな人はぜひどうぞ。

目次:

『臨床医学の誕生』はどんな本か

今回読んでみる『臨床医学の誕生』は名前の通り、近代の臨床医学がどのようにして誕生したかを描いた本です。

さて、ここで医学というのはどのように発展してきたと想定するでしょう?

素朴なイメージとしては、人体についての知識が科学技術が発展するに伴って少しずつ増えてきて、そうすることで新たな検査や治療が生み出されて、人はより健康を維持できるようになってきた、というものではないでしょうか。

このように医学が健康という一定の目標に向けて、ずっと一直線に過去から現在に向けて進んできた、という考え方を否定するのがミシェル・フーコーという哲学者です。

近代の学問の成立条件を問う哲学者

ミシェル・フーコーはフランスで1926年に生まれ、1984年に亡くなった哲学者です。

特に初期〜中期の著作においてミシェル・フーコーは医学、心理学、経済学、生物学、言語学といった近代の学問がどのようにして成立してきたかを考え、展開しています。『狂気の歴史』『監獄の誕生』『言葉と物』といった著作が特に有名です。タイトルからも歴史、誕生など、学問の成立条件に焦点を当てたことが分かります。

ミシェル・フーコーが問いを立てた近代の学問たちは、どれも「人間」を対象とした学問であることが特徴です。それ以前の17世紀半ば〜19世紀初頭にかけての時代に準備され、その後急激に登場してきたことを指摘し、なぜそのようなことが成立したかの条件について考察しています。

具体的でないと、分かりづらいので『狂気の歴史』を例にとってみてみます。

『狂気の歴史』で描かれる精神疾患の誕生

ミシェル・フーコーはもともと父親も医者であり、自身も精神科医として働いていたことがありました。25歳ごろ、パリのサンタンヌ病院で働いていた臨床経験が一つこの著作に影響を与えているとされています。余談ですが、ゲイであったり、そのことで悩んで何度も自殺をしようとしていたり、こういった自身のアイデンティティも著作に影響は多くあるようです。

特に象徴的なエピソードが、当時フーコーが担当し、親しくなった22歳の患者にロボトミー手術が施されたことであるとされています。

その患者は普段は物分かりが良いが、病気の症状が出ると手がつけられないほど荒れてしまい、薬の効き目はなく、自殺するような危険がある。そのためこの患者にロボトミー手術がなされたわけですが、結果として自己の意志を失ってしまいます。(なお、このような副作用のためロボトミー手術は現代では行われなくなっています)

これを目の当たりにして、ミシェル・フーコーは精神科医になるのを辞めたそうですが、同時に精神医学・心理学の科学性について問題を感じ始めます。

こうした流れから出てくるのが『狂気の歴史』という著作です。

現代で「狂気」あるいは「狂った人」について考えてみると、こうした人はどういう扱いになるでしょうか。身の回りに「狂人」がいたら、とりあえず精神科か脳神経内科に来ると思います。実際に外来をしていると「急に様子がおかしくなったんです」といって来られる人はいます(時に脳炎であったり、2次性の認知症だったりするわけですが)。

狂人=精神疾患or脳の疾患、という式は現代なら誰もが暗黙のうちに持っている物だと思われますが、これはいつから立てられた式なのか。それを考察するのが『狂気の歴史』です。

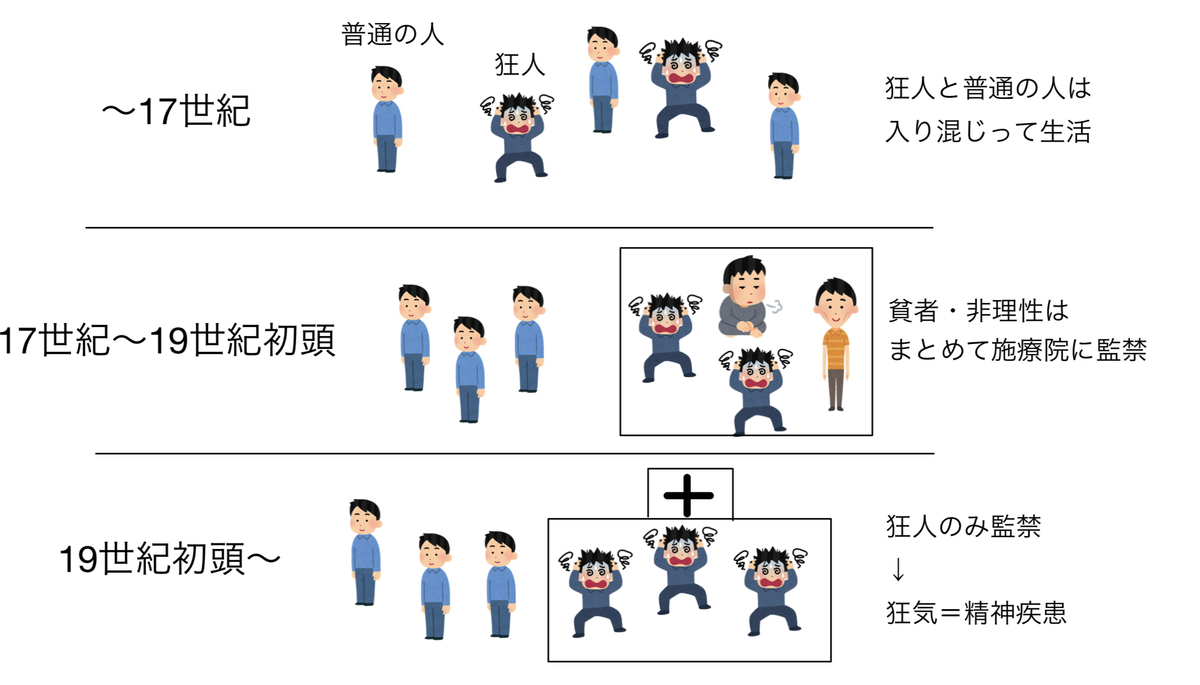

フーコーによれば、かつては狂人も普通の人たちと同じように生活していたと言います。例えば、プラトンによると狂人は「神がかった」ようなもので、神が人間の意識を訪れた徴候という解釈がされていたり、その後のルネサンスの時代までは、普通の人たちと生活空間まで区別されることはなかったとしています。

これがどこから変化したかということに関して、フーコーは1656年に設立された一般施療院に着目します。これは当時の西欧で増加していた貧者を皆まとめて入れておくような監禁施設でした。まともに労働することができない者たちの一部として狂人もここに収容されます。

外では労働力とならないものを管理して労働させ、かつ暴動などに結びつかないように抑えておくという政治経済的な理由と、労働は神聖なものであるというマックス・ウェーバーが示したような宗教的理由によって、これらの人々は施設に収容されることで「非理性」のカテゴリにまとめられるようになります。

この頃の収容されたような人々は正気を失っているもので治療の対象ではなく、動物を飼い慣らすが如く、調教されるものとして扱われました。実際にパリ市民の見世物となっていたというから驚きです。

さらに、その後18世紀半ばから徐々に資本主義的な社会が発展すると、こうした人々も国にとって富を構成する要素の一つとなり、解放されることとなりました。その中で狂人だけが家族や社会にとって危険性があるということで取り残されていくことになります。

こうして狂人だけを収容する施設が出来上がることで、「正常」「狂気」の線引きがなされ、狂気は客体的な対象物として認識されるようになります。そこで初めて狂気が治療の対象となり、その人の主体性とは切り離された“モノ“として扱われるようになっていきます。一連の流れを図でまとめるとこんな感じでしょうか。

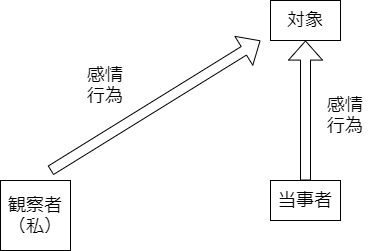

こうした社会的・経済的要因や狂気を客体と捉え直すことが変化の原因である、と捉えるフーコーの考え方に対し、一般的な理論は異なっていました。

その代表例となるのが、監禁されるだけの存在であった狂気が、精神疾患として治療の対象となる様を描いているフィリップ・ピネル(1745-1826)の逸話です。フランスのビセートルにあった監禁施設においてピネルは狂人たちを患者として、理性的な人間として扱ったことで知られています。具体的には以下のようなエピソードです。

クートンが立ち去った後に最初にピネルが解放したのは、「給仕人を殴り殺した」ことのある「凶暴な」イギリス人中尉であった。ピネルはこの中尉に、理性的にふるまうことを約束するなら、鎖を解き、中庭を歩く自由を与えると申し出る。この注意はこの条件を受け入れ、中庭を「走ったり、階段を上り降りしながら、絶えず<何と美しい!>と叫んでいた」。彼はその後二年間ビセートルにとどまったが、「もう発作的に暴力的になることはなかった。彼はこの施設に有益な人物となり、狂人たちに一種の権威をふるうようになった。自分なりに狂者たちを支配して、いわば番人となった」という。(『フーコー入門』中山元著より引用)

「理性的に扱うことで、人間性の解放をうたい、臨床医学・心理学の科学的発展によって治療すべき精神疾患が見出された」というのはフーコーによれば現代の視点から見た“神話“に過ぎないとされます。そうではなく、「社会が狂気=精神疾患とした」と考えられるわけです。

なんとなく現代にはこうしたフーコーと同様の考え方が染み渡っているためか(自分の性格かもしれませんが)上述したような“神話“を聞くと、個人的には胡散臭いと思ってしまいますけどね。

このように科学的で当然のように思える近代的な学問も、歴史的な様々な経緯が地層のように積み重なってできていることを探究する方法をフーコーは「考古学」と呼び、様々な学問の探究に応用していきます。代表的な著作である『言葉と物(1966)』『知の考古学(1969)』はまさにその理論を深めていったものと言えます。

意味の経緯を辿るという意味では、ニーチェの『道徳の系譜学』の影響を強く受けているとされています。ニーチェは善悪の概念がキリスト教の存在によっていつの間にやらひっくり返ってしまった、ということを説明していましたが、これも同じように“道徳“には歴史的な経緯が積み重なっていることを明らかにしたものでした。前にも記事を書きました。

【生きる目的が分からなくなってしまった人へ】フリードリヒ・ニーチェの思想③ – 脳内ライブラリアン

考古学の手法を使って近代の臨床医学がどのように誕生したかを調べたものが、今回題材としたい『臨床医学の誕生(1963)』です。

さて、次回から『臨床医学の誕生』の中身を見ていきたいと思います。

参考文献:

それぞれの紹介はまた別記事で作ろうかと思います。下記の中では『フーコー入門』(中山元)が一番読みやすかったです。各著作の流れが順を追って説明されており、どういった考えと時代背景のもとに書かれていたかがざっと分かります。もっとカジュアルに読むなら構造主義全体を俯瞰する『寝ながら学べる構造主義』がおすすめです。

『フーコー入門』中山元著

コメントを残す