【意見対立の解消に役立つ】エドムント・フッサールと現象学③

現象学の方法論と現象学が生まれるまでの流れを今までにみてきました。今回はその応用方法を一度考えてみようと思います。 前回までの記事はこちら 【意見対立の解消に役立つ】エドムント・フッサールと現象学② – ...

哲学

哲学現象学の方法論と現象学が生まれるまでの流れを今までにみてきました。今回はその応用方法を一度考えてみようと思います。 前回までの記事はこちら 【意見対立の解消に役立つ】エドムント・フッサールと現象学② – ...

哲学

哲学前回記事では現象学の中心となる思考スタイルである「現象学的還元」について紹介しました。 【意見対立の解消に役立つ】エドムント・フッサールと現象学① – 脳内ライブラリアン 今回はその提唱者であるエドムン...

書評

書評現象学はエドムント・フッサールに始まり、ハイデガー、メルロ=ポンティ、サルトルと幅広く使われていった学問であり、思考のスタイルです。 こちらの記事で内容について紹介しています。 【意見対立の解消に役立つ】エドムント・...

哲学

哲学内容が難しすぎて、本を読んでから書き始めるのに時間がかかりましたが、哲学の話のまとめをまたやってみようと思います。 かなり現代に近づきますが、今回は「現象学」についてです。 「現象学」ってなんやねん、とまず思った...

統計

統計前回はt分布についてやりましたので、今回はF分布とそれに関連したF検定についてやっていきます。 目次: F分布とは F分布というのは、分母も分子もカイ二乗分布に従う分数の分布です。具体的には自由度mのカイ二乗分布 \[\...

統計

統計さて、過去問解きつつも、全くもって受かる気がしてこない統計検定1級ですが、引き続きあがいていこうと思います。というかコロナの影響で6月の検定やられてないのですが、果たして11月はやるんでしょうか。 今回はt分布の確率密度...

書評

書評結局雨がひどい日や病院のオンコールの日は車通勤しているのでオーディオブックを基本聞いています。 確か統計の勉強をし始めたころに、勉強法の本を買っていたのですが、改めて聞き直したものをまとめて、一度自分の勉強方法を見直...

医学

医学前回記事で過去の急性期脳梗塞の臨床試験の問題点について、みてみました。 急性期脳梗塞の臨床試験の解析方法が分かりにくすぎるので、勉強した話② – 脳内ライブラリアン 次に↓のreview articleで...

倫理・医療社会

倫理・医療社会昨日NHKのニュースサイトをみていたら、こんなニュースが出ていました。 www3.nhk.or.jp 今や感染拡大に歯止めもかからず、経済的な限界も近いためか、政府としても緊急事態宣言のように抑えようとする様子が一向にあ...

医学

医学前回記事に続いて急性期脳梗塞の臨床試験の解析方法の話をします。 前回記事はこちら 急性期脳梗塞の臨床試験の解析方法が分かりにくすぎるので、勉強した話①【順序ロジスティック回帰分析】 – 脳内ライブラリアン ...

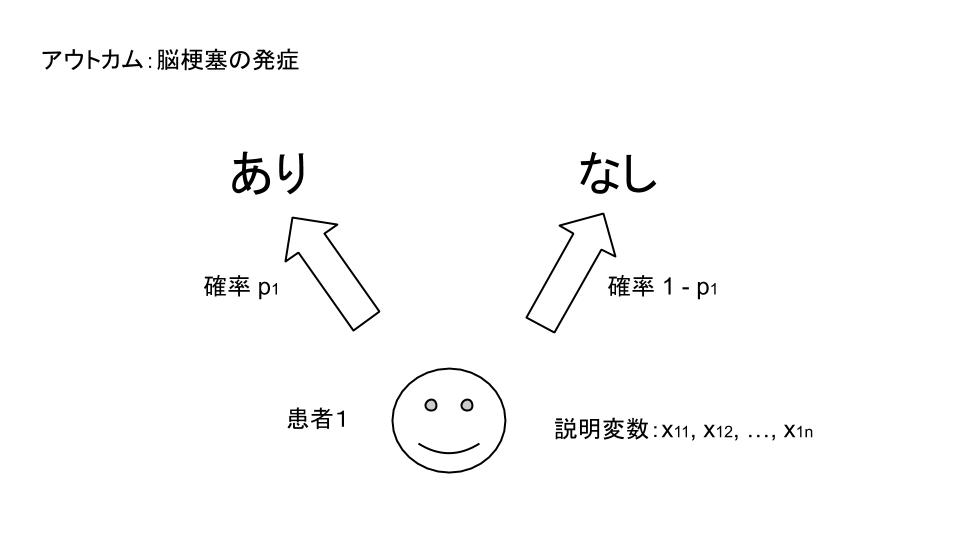

医学

医学今回は脳梗塞診療に関わる臨床医師向けのせまいせまい話を通して、順序ロジスティック回帰分析の話を書こうと思います。 急性期の脳梗塞の論文って血栓回収にアルテプラーゼ、最近ではテネクテプラーゼと賑わいを見せ続けている分野...

医学

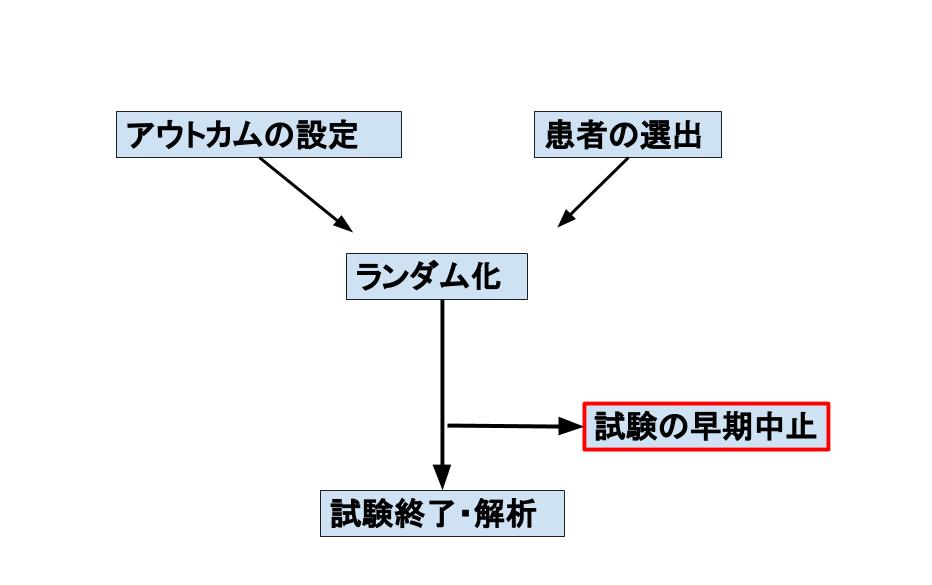

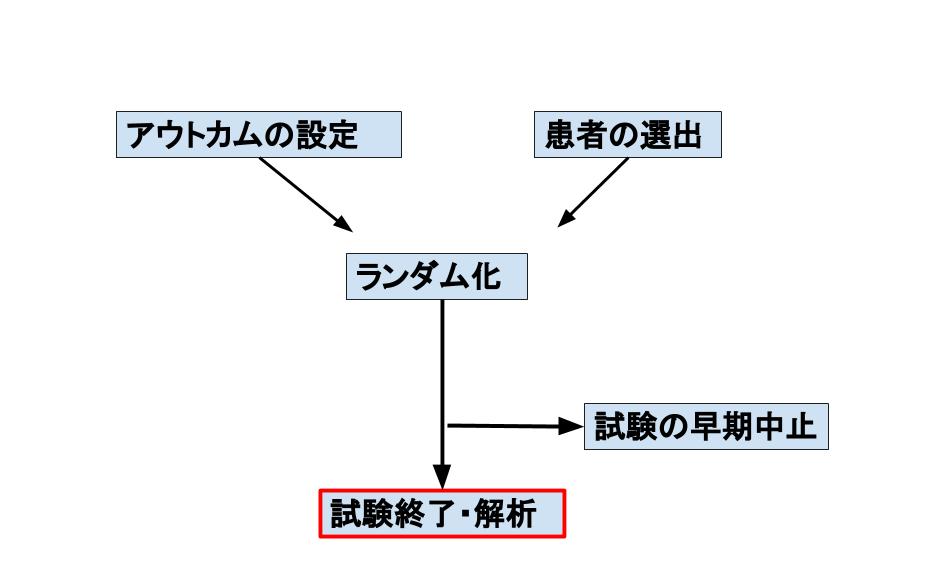

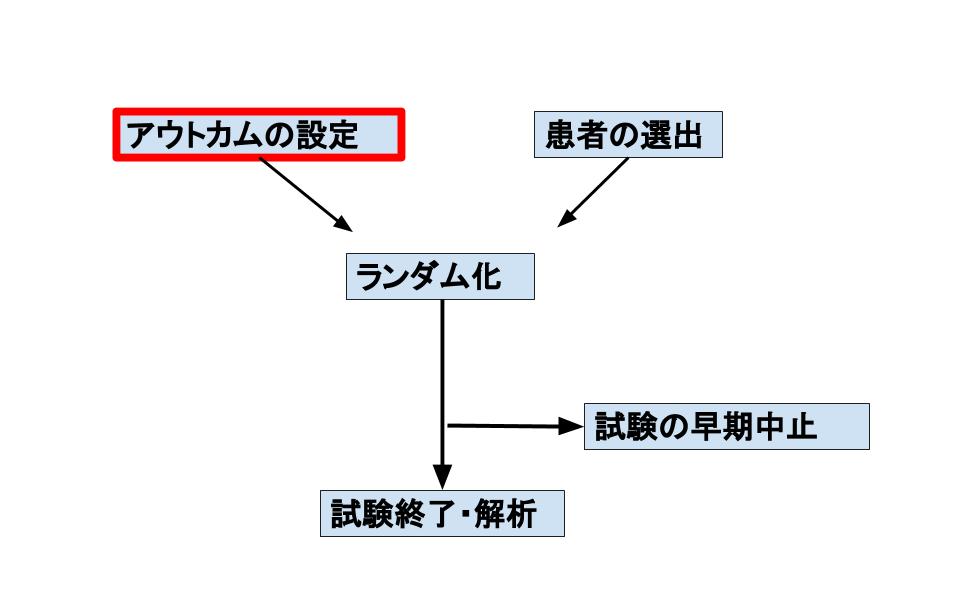

医学引き続きRCTの勉強を続けます。今回で最後になります。 前回記事はこちら ここまでは知っておきたいランダム化比較試験の読み方① – 脳内ライブラリアン ここまでは知っておきたいランダム化比較試験の読み方...

医学

医学コロナ感染者も増えており、4連休も結局どこも行けないですね。。。まあ、仕事もあってそもそもそんなに行けないんですが。 引き続きRCTの勉強を続けます。 前回記事はこちら ここまでは知っておきたいランダム化比較試験...

医学

医学ランダム化比較試験の読み方・注意点を引き続きまとめてみます。 前回記事はこちら ここまでは知っておきたいランダム化比較試験の読み方① – 脳内ライブラリアン 今回は「患者の選出」 と「ランダム化」...

医学

医学以前に一度メタアナリシスの読み方についてまとめました。 medibook.hatenablog.com 引き続いて今回は臨床試験の王道であり、メタアナリシスに次ぐエビデンス力の持ち主である、ランダム化比較試験(R...

統計

統計ここ最近の仮説検定の話から一旦離れますが、順序統計量の話をまとめます。 統計検定1級で時々出題されている内容ですが久々に解こうとすると、定理を忘れてしまってることが多くて困りました(汗 他の内容とそこまで強く関連しないの...

日常生活/家電/ガジェット

日常生活/家電/ガジェットここ1カ月、毎日ブログを続けてみました。3カ月くらい前からはぼちぼち書いていたのですが、意識的・習慣的に書くようにしたのは最近になってからです。 自分が感じた良かったことなどを振り返ってみます。 目次: 文章をま...

統計

統計雨の日は車通勤にしていたのですが、長距離運転が眠くてしょうがないのでポンチョを買って、雨の日も電車+自転車通勤に切り替えました。快適です。 今回は標本平均と標本平均を使った不偏分散、χ二乗分布の関係性を整理していきます。...

統計

統計以前の記事で有意水準と検出力、それらをもとにした一様最強力検定については書きました。 第1種過誤・第2種過誤・検出力の関係をグラフで見る【統計検定1級対策】 今回は一様最強力検定を求める一つの方法であるネイマンピアソンの...

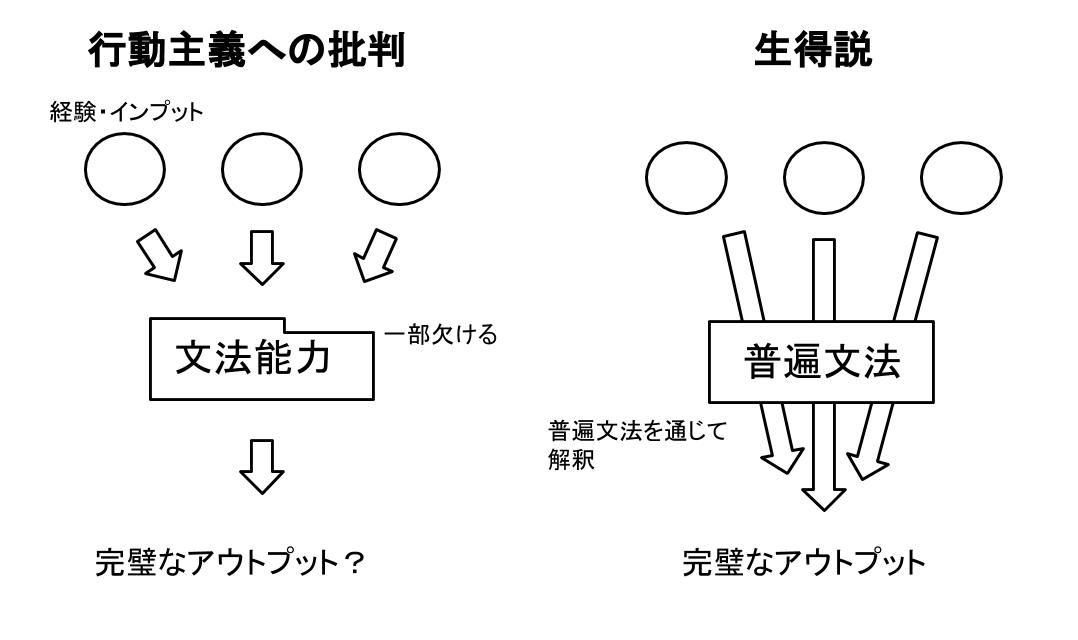

第二言語学習

第二言語学習2年も前になりますが、第二言語習得論の記事を書きました。 第二言語習得理論 インプット仮説と自動化モデルについて – 脳内ライブラリアン 結構アクセス数がある記事になっているにも関わらず、内容が大してない...

最近のコメント